生活について

日常生活について

ROHHAD症候群は、患者だけでなくその家族の生活にも大きな影響を与えます。

患者の睡眠を常に監視し、微細な変化(体調や言動など)にも注意を払う必要があります。

このような状況では、家族には一定のストレスがかかります。

また、兄弟がヤングケアラーとして負担を抱えることもあります。

自治体や周囲の人々の協力も不可欠です。

ROHHAD症候群患者の中には、車いすや医療機器を使用するなど目に見える支援が必要な方もいます。これらは周囲の人々にも理解しやすいでしょう。

しかし、その他の症状によって目に見えない障害を抱えている場合もあります。

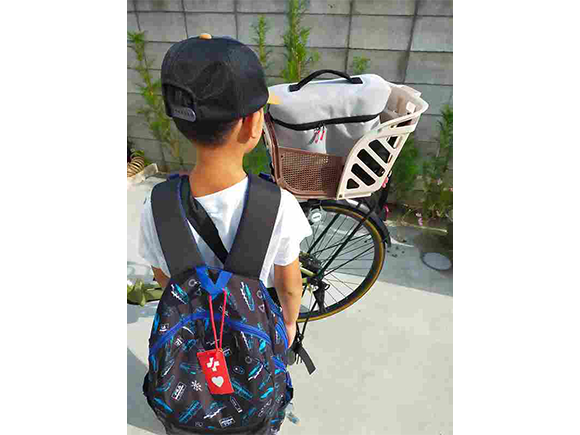

周囲の人々に気づかれにくいことがありますが、ヘルプマークなどを身に付けて活用し、周囲の理解を得ることが重要です。

ヘルプマークとは・・義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成されたマークで、全国の市役所や区役所の福祉課などの窓口で配布されています。

呼吸器は換気を行う必要があるため、普通のリュックや鞄に入れたままでは作動させられません。ペット用のリュックをアレンジして使っている子もいます。

学校生活について

ROHHAD症候群の子どもは、様々なことに注意が必要ですが、症状に対する知識や対処法を徹底的に周知することで、通常と変わらない学校生活を送ることができます。

そのためには、地域の教育関係者、役所、学校関係者、生徒、保護者の理解が必要です。

学校側と緊急時の対応について話し合い、緊急対応マニュアルを作成しておくと良いでしょう絵文字:重要

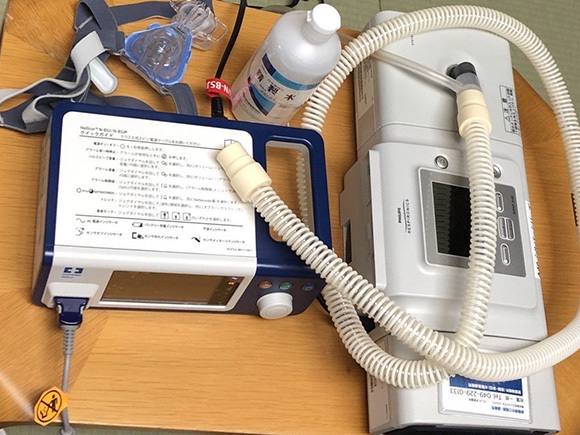

ROHHADの子どもは、低換気に陥っていることに気づかないため、常にパルスオキシメーターを持ち歩き、定期的に血中酸素濃度(SpO₂)と心拍数を測定する必要があります。血中酸素濃度が低下した場合、酸素投与が必要ですが、酸素量が多すぎると自発呼吸が弱まる恐れがあるため、酸素投与量は最低限に抑える必要があります。

この酸素投与量については、主治医と確認することが重要です。

また、血中酸素濃度(SpO₂)と同様に、血中二酸化炭素濃度(PaCO2)にも注意が必要です。血中二酸化炭素濃度が上昇した場合や、常に高い状態が続く場合には、非侵襲的陽圧換気(BIPAP)による換気が必要です。

学校生活における医療機器の使用については、お住まいの市区町村の教育委員会によって異なる現状があります。

具体的には、公立学校間でも、携帯酸素ボンベの持ち込みと使用が許可されている学校や、電源を増設して電源コードによる酸素濃縮器の常設が許可されている学校、さらには非侵襲的陽圧換気(BIPAP)の使用が許可されている学校など、さまざまなケースが存在します。

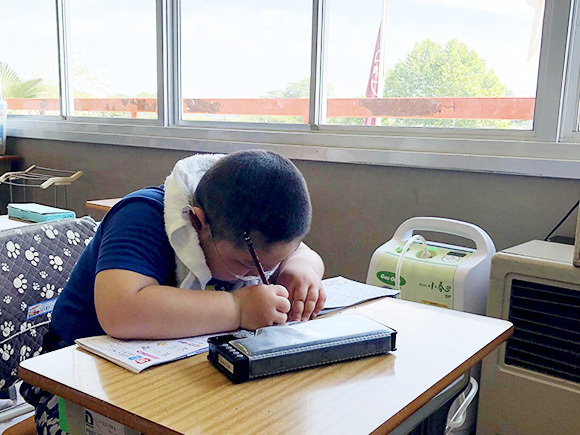

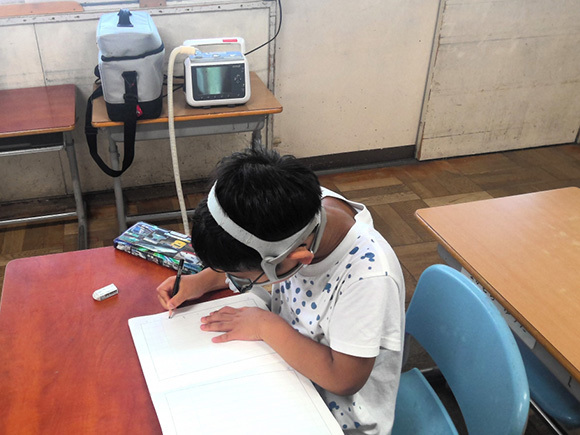

日々の体調に応じて医療機器を使用することで、子どもは体調の悪化を心配することなく、安心して勉強に取り組むことができます。そのため親も安心して学校に送り出すことができます。

ただし、医療機器を持ち帰る必要がある場合は、親の送迎が必要になることがあります。

学童生活においても同様です。

医療機器を装着しながらでも、お友達と楽しく遊んだり、宿題をしたりと、みんなと一緒の時間を過ごしています。

医療機器のコードの長さによって移動距離には制限がありますが、学童スタッフの協力のもとで、皆と変わらず有意義な時間を過ごすことができます。

社会科見学や林間学校などの校外学習においても、適切な準備を整えた上で、みんなと一緒に参加することができます。

個人差があるため、移動中や休憩の際に、医療機器が必要になる場合は、その都度持ち歩いて使用します。

その際、看護師や保護者の付き添いが必要になります。

令和3年6月に施行された「医療的ケア児支援法」という制度により、障害を持った子どもたちが学校や保育園に通いながら、必要な医療的ケアを受けることができるようになりました。

しかし、人工呼吸器における痰吸引行為などの医療的ケアを提供できる職員が不足しており、看護師の配置も進んでいないため、まだまだ受け入れ体制が整っていないという課題があります。